——专访毛体书法大家梅楚安

文:桂孝树

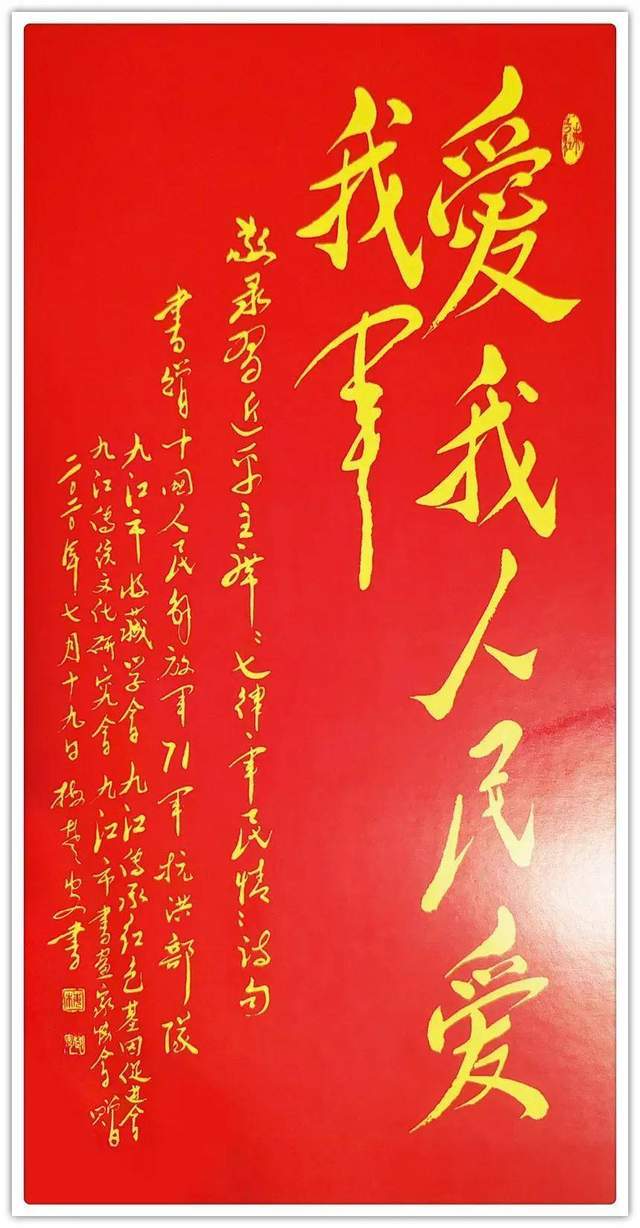

六十度春秋交替,两万一千多个日夜轮转,他将内心深处对毛体书法那炽热如火、纯粹似金的热爱,悉心雕琢成一团永不熄灭的熊熊烈焰,以笔为炬,以墨为油,照亮了毛体书法在当代社会传承与弘扬的漫漫长路。他就是九江地区首例以书法艺术作为非物质文化遗产传承人梅楚安。

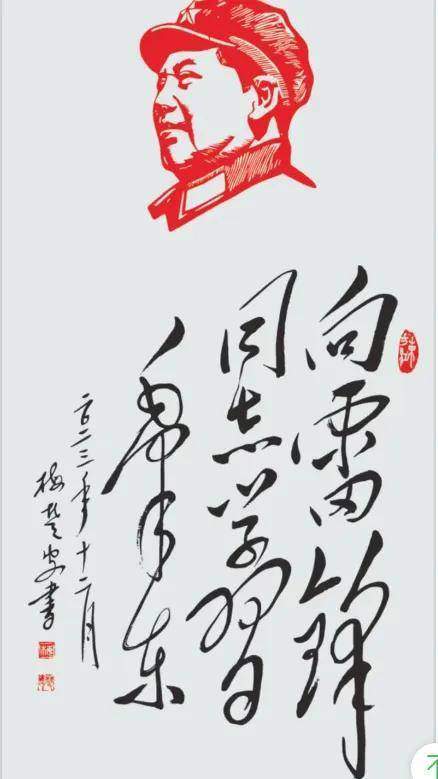

初心萌动:六十载毛体情缘

1964年,那是一个全球局势风云变幻、国内思潮涌动且文化氛围高度激荡的特殊时代。彼时,他在瑞昌中学读书时,当上学习雷锋积极分子,当看到报上刊登伟人毛泽东主席“向雷锋同志学习”题词,毛书大气磅礴,潇洒飘逸,七个大字,象吸铁石一样,强吸着我的眼球,真是一见钟情,从这时起,我决心模仿,学习毛主席书法。一颗痴迷毛体书法的珍贵种子,就此在他心底那片肥沃的土壤中悄然种下。

那是一个物资匮乏、信息闭塞的年代,与毛体书法相关的学习资料稀缺。然而,这份艰难丝毫未能削减梅楚安的热忱,反而如烈火烹油般激发了他的斗志。他仿若一位不知疲倦的寻宝猎人,满心虔诚地搜罗着一切印有毛体字样的纸张。哪怕只是报纸边缘残缺不全的边角,或是旧杂志内页模糊不清的只言片语,在他眼中都宛如熠熠生辉的稀世珍宝,小心翼翼地收集起来后、近乎痴狂的临摹之旅。没有名师在旁悉心指导点津,他便凭借着自己与生俱来的悟性与坚韧不拔的毅力,对着那些来之不易的字帖,逐字逐句、一笔一划地反复琢磨。夏日炎炎,酷热难耐,窗外蝉鸣此起彼伏,燥热的空气仿佛要将整个世界融化,汗水如断了线的珠子般不断滴落在面前的宣纸之上,洇湿了墨迹,他却浑然不觉,沉浸在笔画走势的精妙世界里无法自拔;寒冬腊月,冷风刺骨,屋内虽有炭火微光摇曳,却依旧难敌严寒侵袭,双手红肿不堪,可每当握住笔杆,那笔触依旧坚定有力,毫无颤抖退缩之意。这般纯粹由热爱催生而出的坚韧不拔,支撑着他度过了一个又一个春秋,心心念念只为能让自己笔下多几分毛体书法的神韵精髓。

岁月悠悠,如白驹过隙般悄然流逝,从当初那个青涩懵懂、眼神中满是憧憬的少年,逐步蜕变成为如今这位精神矍铄、气质儒雅的花甲长者,梅楚安的人生之路并非一帆风顺,也曾遭遇过生活的疾风骤雨,饱尝世间沧桑冷暖。然而,无论外界风云如何变幻,毛体书法始终如一地充当着他灵魂深处最温暖、最坚实的栖息之所。六十年来,他用过的宣纸层层堆叠起来,仿若一座巍峨小山;消耗殆尽的墨汁,积攒起来足以装满数缸。每一次虔诚地蘸墨挥毫,于他而言,都不仅仅是一场简单的书写过程,更像是一场穿越时空的深情对话,在笔墨纵横间与往昔峥嵘岁月温柔相拥,与伟人的崇高精神深度契合,那份初心,就这样永恒地沉浸、交融在袅袅墨香之中,永不消散。

墨海荣光:作品鉴真章

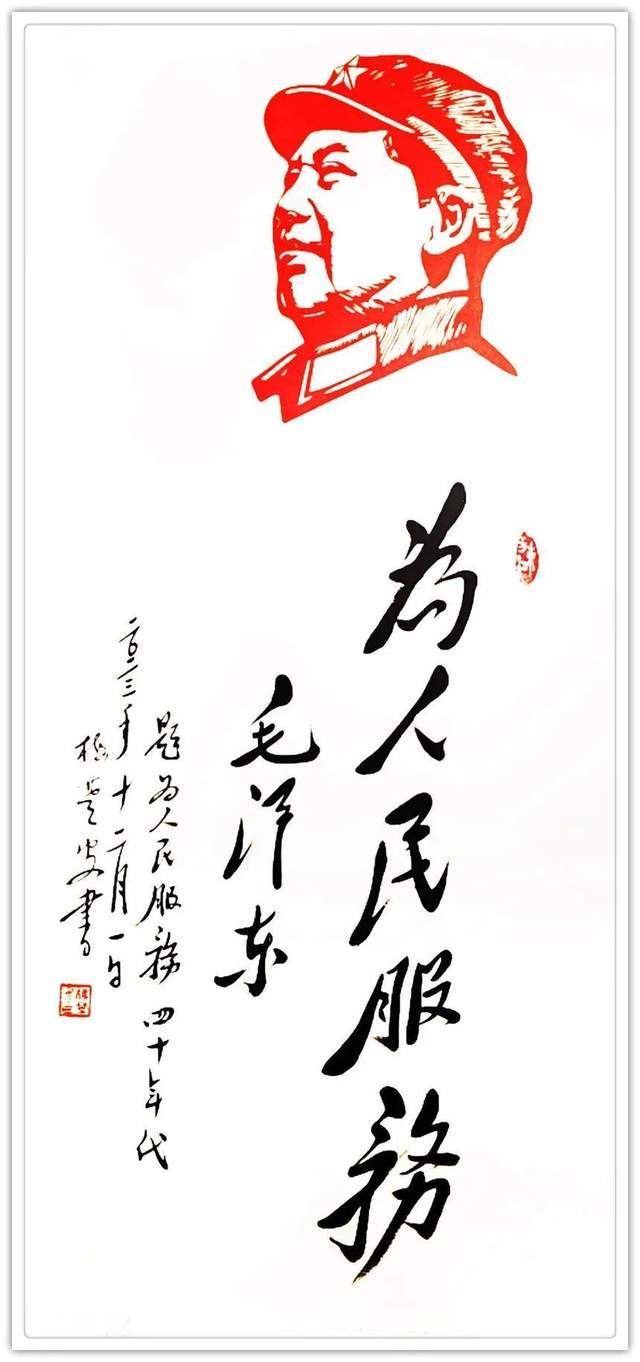

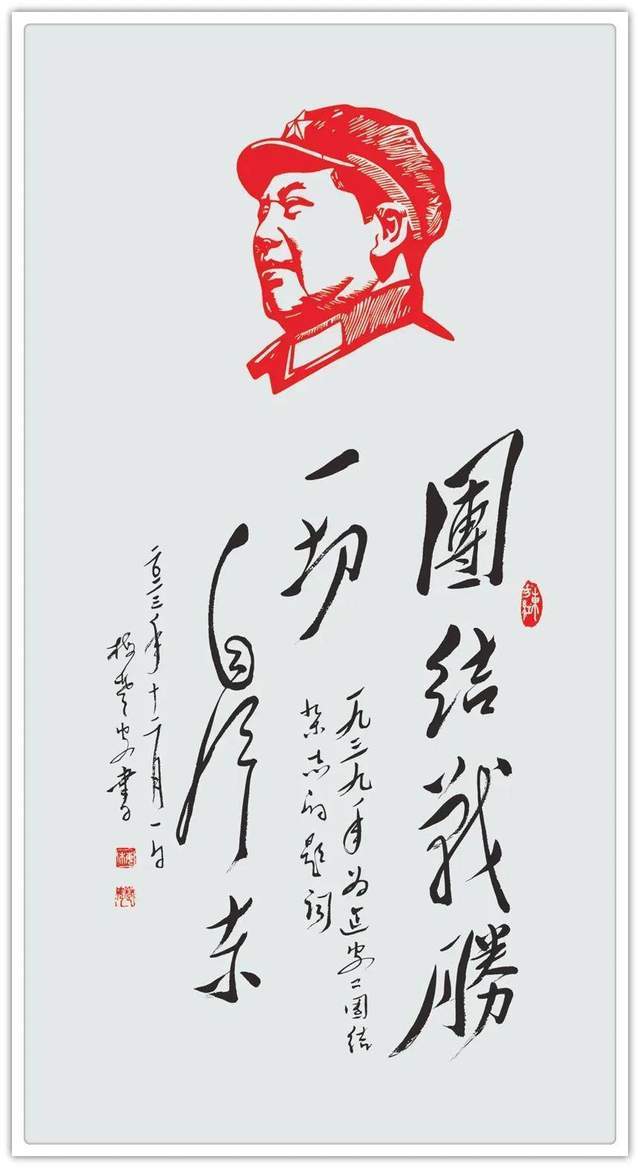

梅楚安倾尽一生心血所创作的毛体书法作品,绝非普通笔墨的堆砌,而是登峰造极的技艺精熟与汹涌澎湃的情感饱满二者之间的完美融合,故而在书法界斩获殊荣无数,声名远扬。

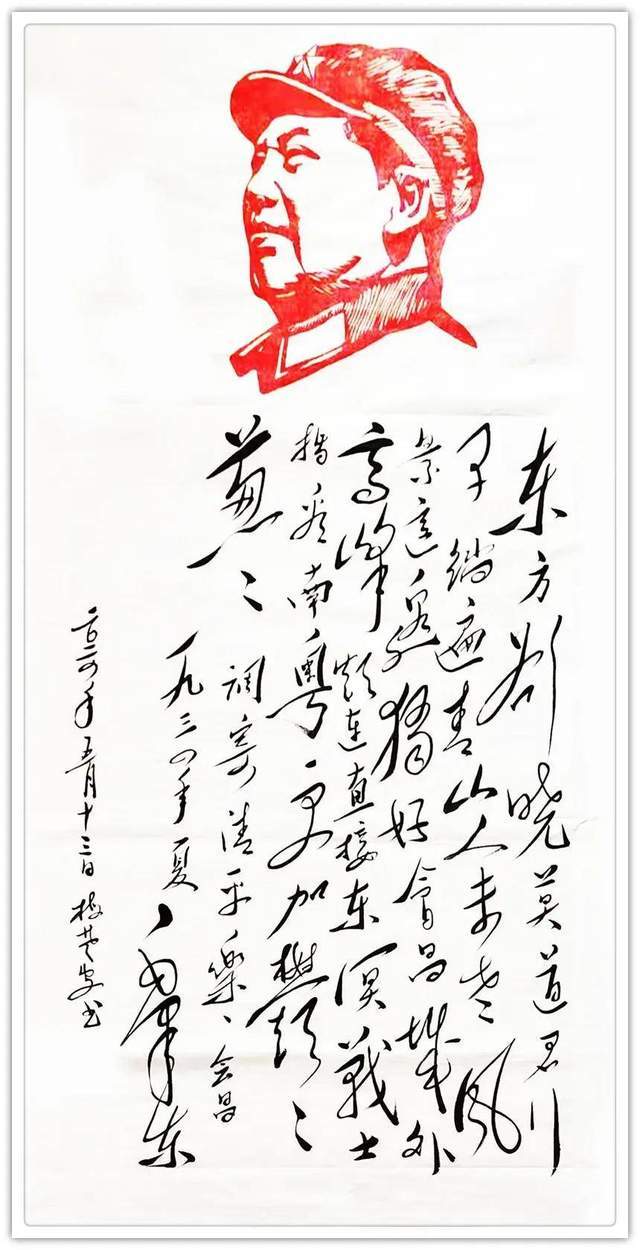

当人们有幸站在他的《沁园春・雪》巨幅之作面前时,刹那间,仿佛有一股无形却磅礴的力量扑面而来,将人彻底席卷其中。笔锋初起之处,仿若凛冽朔风裹挟着暴雪,以摧枯拉朽之势席卷广袤大地,“北国风光”四个大字跃然纸上,那气势之恢宏壮阔,仿若能让人亲眼目睹千里冰封、万里雪飘的壮丽北国雪景,心生敬畏;随着笔触缓缓延展,行笔过程中的线条灵动飘逸,恰似游龙戏凤,在自由翱翔、肆意盘旋间尽显洒脱不羁,而每一次转折又随心随性却暗藏千钧之力,力透纸背,“江山如此多娇”几个字在豪迈奔放与温婉细腻之间达到了一种精妙绝伦的平衡,刚柔相济,相得益彰。细细端详字里行间,既能感受到长枪大戟般纵横捭阖的豪迈气魄,又能于细微之处发现那些细腻笔触精心勾勒而出的诗意柔情,整幅作品一气呵成,酣畅淋漓,观赏之际,仿若时光倒流,伟人当年挥毫泼墨时的意气风发之态在眼前鲜活重现。

这般超凡脱俗、炉火纯青的精湛技艺,自然而然地吸引了诸多革命先辈以及伟人家人的目光。汪东兴在目睹梅楚安的书法作品时,不禁微微颔首,目光中满是赞赏与认可。从那力透纸背、气势雄浑的字迹当中,他清晰地看到了梅楚安对伟人风骨神韵矢志不渝的传承诚意,那份敬重与虔诚跃然纸上;贺敬之亦是被其笔墨深深折服,在他眼中,梅楚安的作品绝非简单的临摹复制,而是赋予了毛体书法崭新的时代活力,使其在新时代的浪潮中依然能够熠熠生辉,跃动不息;伟人的家人更是将这些作品视若珍宝,悉心收藏。于他们而言,这些作品不仅仅是一幅幅书法佳作,更是毛体书法绵延传承后世的生动鲜活样本,承载着家族的情感与历史的厚重,无疑是对梅楚安艺术造诣最为至高无上的认可与肯定,仿若一顶璀璨夺目的桂冠,熠熠生辉,同时亦是一道无形却有力的鞭策,时刻激励着他在书法艺术的道路上不断奋勇前行,永不止步。

在竞争激烈、高手如云的全国书法大赛(展)舞台之上,梅楚安同样光芒万丈,宛如一颗耀眼星辰,备受瞩目。评委席上,诸位业界权威专家们每日需审视品鉴无数佳作,眼光之挑剔严苛自不必说。然而,每当目光不经意间落于梅楚安笔下那一幅幅饱含神韵的作品时,却总能瞬间被那扑面而来、独一无二的气韵牢牢吸引,难以移开视线。金、银奖项如同雪花般纷至沓来,摆满了他的书房。每一座奖杯、每一张奖状的背后,都隐匿着他无数个日夜默默挥洒汗水、夜以继日锤炼技艺的孤独身影,是他对毛体书法风格精准无误的深刻把握,以及在此基础上大胆创新演绎的实力彰显。每一次获奖,都宛如一颗坚实有力的铆钉,将毛体书法在当代书坛那举足轻重的地位牢牢巩固,使其愈发坚不可摧。

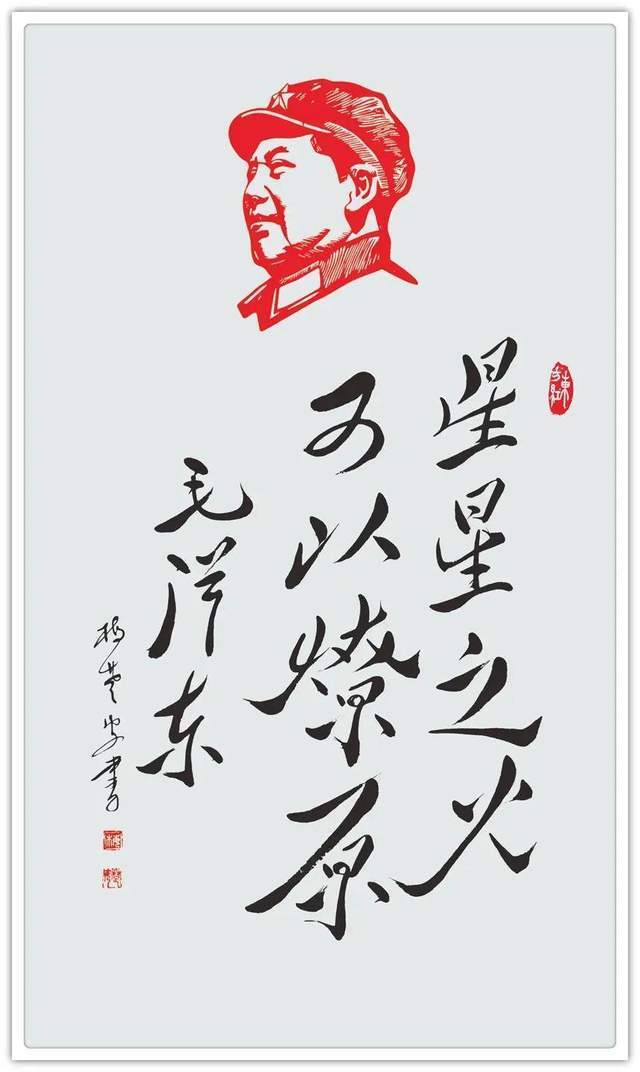

桃李成蹊:传承星火燎原

古人云:“一人行速,众人行远。”梅楚安深谙毛体书法传承大业绝非仅凭一人之力便可达成,这副沉重而光荣的担子需要无数志同道合者携手共挑。于是,他毅然决然地开启了授业解惑之门,毫无保留、倾囊相授,满心期许着毛体书法这颗熠熠星火能够在众人的齐心呵护下,渐成燎原之势,燃遍华夏大地。

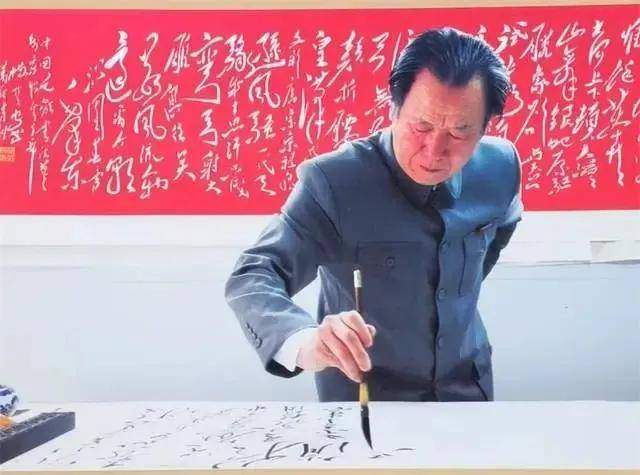

细数下来,多年来承蒙他亲传教导的弟子多达 98人,这些弟子们来自五湖四海、各行各业,年龄跨度仿若一幅生动鲜活的时代缩影,既有朝气蓬勃、青春洋溢的莘莘学子,怀揣着对书法艺术的炽热梦想投身门下;亦有忙碌奔波于职场、功成名就后渴望追寻精神寄托的中年才俊;更有白发苍苍、离岗退休却依旧对笔墨钟情不改的老者。课堂之上,梅楚安总是以身作则,言传身教。他会从毛体书法最基础的基本笔画开始拆解讲解,细致入微地详述每一个笔画的精髓所在,谈及“点”时,他目光炯炯,声情并茂地形容其如同高山坠石般气势磅礴、力重千钧;说到“撇”字,手势比划间仿佛那是一把利剑出鞘,迅猛凌厉,锐不可当。示范书写之时,他身姿挺拔如松,悬臂运笔,动作行云流水,一气呵成,墨色在洁白的宣纸上晕染开来,幻化成趣,仿佛被赋予了鲜活生命。学生们围聚在旁,目光紧紧追随他手中笔锋,仿若一群嗷嗷待哺的雏鸟,全神贯注地汲取着每一丝笔韵精华,生怕错过任何一个细节。课后,他又会不辞辛劳地逐一点评学生作业,哪怕是最为细微的瑕疵,都逃不过他的“火眼金睛”,总是耐心细致地指导修正,常挂在嘴边的一句话便是:“毛体一字含千钧,半点不得马虎。”在这般严格要求与悉心教导之下,弟子们如雨后春笋般飞速成长,不少人已然在书法领域崭露头角,成为传承毛体书法的新生力量。

在梅楚安的积极带动与深远影响之下,全国范围内掀起了一股学习毛体书法的热潮,近万人满怀热忱地投身到这场文化传承的浩荡浪潮之中。线上社群里,每日清晨便热闹非凡,作业打卡此起彼伏,学员们纷纷晒出自己的日课作品,分享学习心得;技法研讨区更是热火朝天,大家围绕笔画特点、结构布局各抒己见,碰撞出思想的火花。线下各地的研习班如雨后春笋般纷纷涌现,从繁华喧嚣的大都市到偏远静谧的乡镇角落,毛体爱好者们跨越千山万水,以笔为媒,以墨会友,齐聚一堂,共同传承这份蕴含着深厚革命精神与独特艺术魅力的红色文化瑰宝。这股汹涌澎湃的热潮,不仅仅是梅楚安个人影响力的向外拓展延伸,更是广大民众对毛体书法所蕴含的伟大革命精神以及超凡艺术魅力发自内心的深度认同与热烈追捧,仿若平静湖面投入巨石后泛起的层层涟漪,不断扩散,永不停息。

圣地扎根:岷山基地新篇

红色岷山,这片在中国革命历史长河中熠熠生辉、革命烽火曾熊熊燃烧的热血之地,承载着无数英勇无畏的革命先辈们可歌可泣的英雄事迹与崇高理想。梅楚安怀着对革命历史的敬畏之心与传承红色文化的使命感,毅然决然地将毛体书法艺术创作基地选址于此,于 2024年9月27日这一具有特殊意义的日子里,正式创立了这座汇聚心血与期望的艺术殿堂,为这片饱经沧桑的热土赋予了全新的文化使命与时代担当。

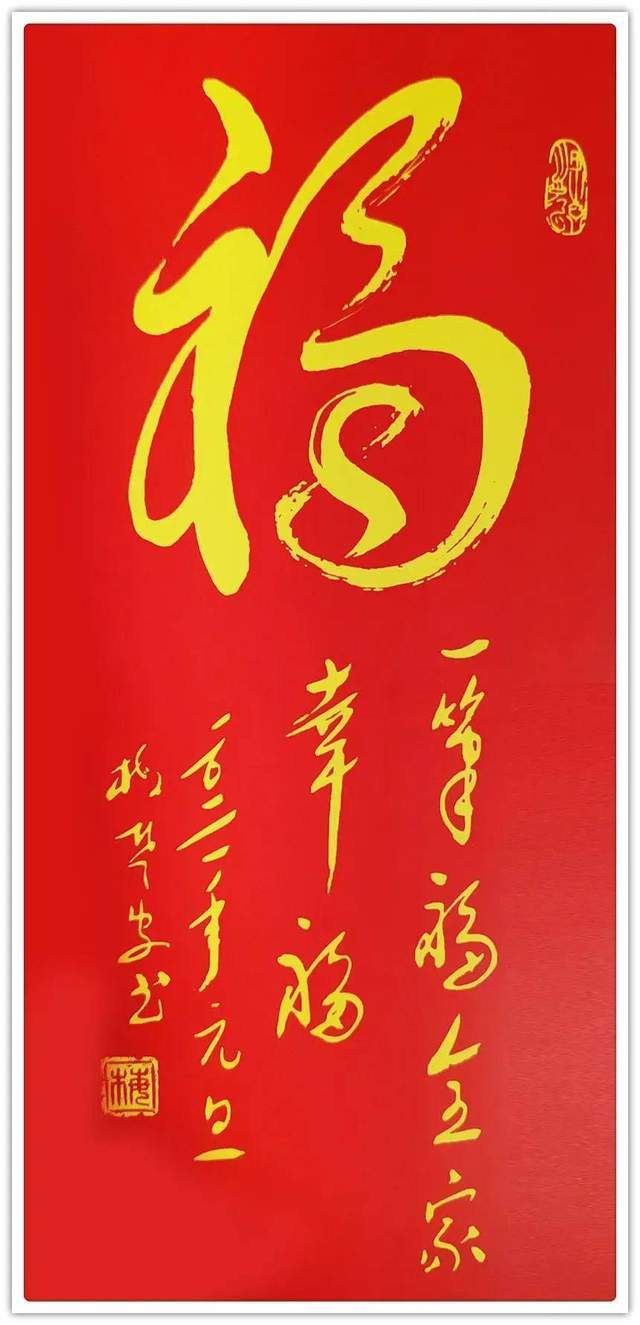

当人们满怀虔诚与期待,轻轻踏入这座基地的大门,仿若瞬间步入了一条时光回廊,130幅精心装裱陈列的毛体书法精品逐一映入眼帘,宛如一座熠熠生辉的艺术长廊,令人目不暇接。其中,那幅气势恢宏的《七律・长征》巨制格外引人注目,以其震撼人心的巨大尺幅,生动逼真地再现了当年红军长征那段波澜壮阔、艰苦卓绝的史诗篇章。驻足凝视,笔墨之间仿若有千军万马奔腾呼啸而过,既有翻山越岭的艰难险阻,又有突破重围的豪迈壮志,观者仿若身临其境,心随红军战士们的坚实脚步,一步步丈量那万水千山的漫漫征途;与之相映成趣的是那些小品之作,如毛主席的抒情短句手迹,笔触灵动清新,文字简约却意蕴悠长,细腻入微地展现了伟人柔情似水的一面,让人于字里行间静静体味那份深沉而内敛的细腻情思。展厅之内,柔和灯光静静映照,墨香悠悠弥漫,在这一方静谧空间里,历史的厚重与艺术的灵动完美交融,每一幅作品都仿若一扇通往往昔峥嵘岁月的神秘时空隧道,引领人们穿越时空,重回那段激情燃烧的革命年代。

这座基地功能设计多元且完备,旨在为毛体书法的传承与发展搭建全方位平台。学习课堂内,桌椅摆放整齐有序,定期邀请业内知名专家学者举办专业讲座,深入浅出地剖析毛体书法的章法布局奥秘、笔法技巧精髓,台下学员们聚精会神,奋笔疾书记录要点;研究室则静谧清幽,学者们埋首于浩如烟海的资料典籍之中,潜心探寻毛体书法的演变脉络、挖掘其深层文化内核,为传承创新奠定理论基石;培训场地开阔明亮,学员们在此尽情挥毫泼墨,从最初的生疏拘谨,在导师指导与自我磨砺下渐至熟稔自如,笔锋愈发刚劲有力。这里不仅仅是艺术创作的摇篮,孕育出一幅幅饱含深情与创意的毛体佳作;更是交流思想、碰撞灵感的绝佳平台,天南海北的爱好者们汇聚于此,分享心得感悟,探讨发展路径,使得毛体书法的创新灵感如泉涌般源源不断迸发,红色基因也借此得以通过笔墨代代相传,生生不息。

非遗新程:文化传承里程碑

申报非物质文化遗产之路,向来布满荆棘、崎岖坎坷,困难重重超乎想象。然而,梅楚安怀揣着对毛体书法传承事业的满腔赤诚与坚定信念,毫无畏惧、毅然决然地踏上了这条充满挑战的征程,心中那份志在必得的决心犹如磐石般坚定不移。

整理申报资料时,他仿若一位严谨细致的史官,回溯自己跌宕起伏的生平经历,手稿、获奖证书、活动照片等各类文件堆积如山,一一甄选梳理,力保每一份资料都能精准无误地力证毛体书法在九江地区一路走来的清晰传承轨迹,不容许丝毫差错与遗漏;撰写申报书时,更是字斟句酌,慎之又慎,详述毛体书法独特鲜明的艺术特色、严谨有序的传承谱系以及广泛深远的社会影响,将自己对毛体书法的满腔热爱与敬畏之心,毫无保留地凝于每一个文字之中,力透纸背。面对专家评审过程中严苛尖锐的质疑,他不慌不忙,从容镇定,现场挥毫泼墨,笔锋游走间,毛体书法那雄浑大气、灵动飘逸的独特魅力瞬间征服众人,疑虑烟消云散。

柴桑区成功开创书法艺术列入非遗名录之先河,此举意义非凡,影响深远。这意味着毛体书法于九江这片广袤大地之上,终于拥有了一张官方认证的文化“身份证”,自此,传承工作将获得法规条文的有力护佑、专项资金的稳定扶持以及全社会更为广泛的聚焦关注。学校教育层面,可名正言顺地开设毛体书法相关课程,让莘莘学子从小便能浸润在毛体文化的熏陶之中,传承红色基因;社区活动领域,能够频繁有序地组织各类书法交流、展览活动,使毛体书法真正走进寻常百姓的日常生活,成为民众精神文化生活不可或缺的一部分,红色文脉借此得以永续鲜活,代代相传,绵延不绝。

梅楚安目光坚定如炬,掷地有声地说道:“余生仍为毛体守,盼它风华世代传。”他心中已然勾勒出一幅宏伟壮丽的蓝图:计划进一步拓展基地规模,完善设施功能,打造成为国内顶尖、国际知名的毛体书法艺术交流中心;积极与更多学校、社区建立深度合作关系,开展丰富多彩的书法普及活动,让毛体书法如春风化雨般浸润童心,温暖社区每一个角落;精心编撰高水准、系统性的毛体书法教材,为广大书法爱好者尤其是初学者提供权威专业的学习范本,夯实传承基础;怀揣着让毛体书法走向世界舞台的雄心壮志,筹备携作品海外巡展事宜,以笔墨为媒,跨越国界与文化差异,使毛体艺术在国际上扬名立万,让全球不同肤色、不同地域的人们都能从那龙飞凤舞的笔墨间,读懂中国波澜壮阔的革命精神以及博大精深的文化底蕴。那是一位艺术家毕生矢志不渝的执着追求,亦是新时代背景下一位文化传承者胸怀天下的宏大愿景,令人心生敬仰,满怀期待。

梅楚安用整整六十年的漫长岁月,蘸墨挥毫,倾心书写,为世人呈献了一部波澜壮阔、感人至深的毛体书法传承巨著。从最初个人纯粹的热爱痴迷,到如今万人追随响应;从专注笔墨技艺的精研创作,到全身心投入文化弘扬传播,他一路走来的每一步都满溢着传奇色彩,熠熠生辉。相信在未来漫漫征程之中,毛体之光必将在他的引领守护下,如旭日东升,光芒万丈,照亮更为辽阔的山河大地,永绽光芒,流芳百世。

编辑:杨信